quinta-feira, 2 de junho de 2016

Obama declara Junho de 2016 como "African-American Music Appreciation Month"

domingo, 15 de maio de 2016

Confira "Take Me To The Alley", de Gregory Porter

sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

Resenha de Tedeschi Trucks Band - Let Me Get By

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Resenha de David Bowie - Blackstar (★)

sexta-feira, 3 de julho de 2015

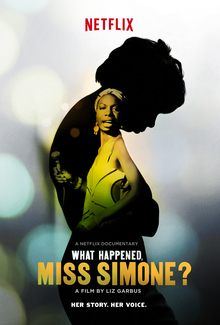

Resenha do documentário What Happened, Miss Simone?

A sua atuação não ficou no campo da música e Nina Simone participou pessoalmente na luta pelos direitos civis, marchando na marcha de Selma a Montgomery com Dr. Martin Luther King. Apesar de não ser muito adepta da não violência (forma de atuação e revolta utilizada por King) e ser mais próxima do espírito mais incendiário de Malcom X, o assassinato de Dr. King atingiu-a profundamente. O álbum Nuff Said! foi gravado ao vivo no Westbury Music Fair e foi dedicado inteiramente ao ativista assassinado. O documentário apresenta a radicalização de Nina Simone, mostrando-a defendendo ideias bastante fortes em relação ao momento que estava vivendo, como criação de um Estado separado, violência e morte aos brancos. Apesar de ter sido um período intenso para sua vida, de bastante instrução, dedicação e aprendizado, deixou uma imagem polêmica e bastante manchada devido a suas ideias revolucionárias. Nina Simone acabou deixando os Estados Unidos em 1970 e passou a viver períodos na Libéria, Suíça, Holanda e França até o fim de sua vida.

terça-feira, 20 de janeiro de 2015

Abença Pai: Hugh Laurie celebra o jazz e o blues no documentário Let Them Talk - A Celebration of New Orleans Blues

quarta-feira, 30 de outubro de 2013

Abença Pai: Resenha de Miles Davis - Birth of The Cool

Miles Davis

The Birth of the Cool

(Capitol – imp.)

A elasticidade do bebop se harmonizava com a sonoridade típica de uma big band, só que com uma atmosfera muito mais relaxante, algo impensável para a época. Os temas jamais descambavam para o histrionismo, mesmo em termos rítmicos. A concisão dos arranjos de Evans levava o grupo a soar como se estivesse um número menor de integrantes.

“Deception” e “Godchild” apresentavam uma tensão pouco frenética, antecipando a cadencia sutil – e elaborada ao mesmo tempo – de “Boplicity”, estranhamente creditada à mãe do próprio Miles. O espaçamento melódico de “Rocker” e “Israel” acabaram por influenciar toda a estrutura jazzística posterior, ao passo que a divertida “Rouge” e a romântica “Darn That Dream”, a única faixa com vocais – a cargo de Kenny Hagood – encerravam a pioneira experiência com chave de ouro. A coisa era tão inofensiva que todas as gerações de jazzistas subseqüentes acabaram influenciadas de modo irrefutável.

(Daniel Rodrigue)*

sexta-feira, 20 de janeiro de 2012

Abença Mãe: Adeus a Etta James

O mundo perde hoje uma das grandes Divas da música. Etta James, juntamente com Billie Holiday e Nina Sinome, levaram o blues e jazz a patamares divinos. E hoje, 20 de janeiro, Etta se juntará à companhia das últimas duas no além, aos 73 anos.

Etta James gravou dois grandes álbuns clássicos do jazz e do blues, At Last, o maior sucesso dela, de 1960, com músicas inesquecíveis, como “My Dearest Darling”, “Anything To Say You’re Mine”, “Sunday Kind Of Love”, “Trust In Me” e, claro, “At Last”.

Outro disco que cravou mais uma vez Etta James na história, foi Tell Mama, de 1968, que tem a faixa de mesmo nome e a também clássica “I’d Rather Go Blind”.

Após conquistar um sucesso inimaginável, ela sucumbiu ao vício em drogas, que quase acabou com sua carreira. Voltou aos palcos nos anos 80 e passou a ter problemas com o peso, tendo que fazer alguns shows em cadeira de rodas. Nos anos 2000, ela fez uma cirurgia que chegou a perder vários quilos.

Conseguiu conquistar sucesso ainda nos últimos anos de sua carreira, com os álbuns Let’s Roll, de 2003 e Blues to the Bone, de 2004. Sua despedida em forma de música faz pouco tempo, em 2011, com o lançamento de seu último álbum, The Dreamer, já com a saúde bem precária, principalmente decorrente do nível avançado de leucemia e problemas nos rins.

Resta-nos então o legado deixado por essa maravilhosa voz, que certamente permanecerá intocável nas páginas da história.

terça-feira, 10 de janeiro de 2012

Abença Pai: Paul McCartney - Kisses on The Bottom

O nome Paul McCartney está marcado na história da música como um dos membros do histórico grupo The Beatles, como todos já sabem. As suas composições e de John Lennon marcaram e continuam a marcar as gerações. Com o fim dos Beatles, em 1970, cada um foi para o seu lado e Paul McCartney acabou por ter a carreira solo mais longa e talvez mais bem sucedida dentre os Beatles, apesar de achar a de John Lennon mais rica, que infelizmente acabou interrompida tragicamente. De qualquer forma, é de sua carreira como artista solo que tem grandes álbuns como Ram, Band on The Run, e, para citar um mais recente, Chaos and Creation in the Backyard, de 2005.

Kisses on The Bottom, seu mais novo trabalho, soa como um disco dos anos cinqüenta e não de um dos maiores compositores de rock todos os tempos. Dá pra ouvir até uns chiados de disco antigo. Mas isso não é um fator negativo. O álbum, como disse o próprio Paul várias vezes, é muito pessoal, uma jornada através das músicas clássicas americanas, principalmente do jazz e alguns blues, que de alguma forma inspiraram Paul como compositor. Algumas delas ele ouvia enquanto criança, com seu pai tocando ao piano. Há apenas duas faixas de composição de Paul. É um álbum ousado e que várias pessoas mais conservadoras não irão curtir por não ser um “rock album”. Paul McCartney esteve pensando em fazer algo assim há mais de vinte anos e acabou por decidir que se não o fizesse agora, não o faria nunca.

O nome (Kisses on The Bottom) criou certa polêmica, por ser traduzido como “beijo no traseiro”, mas quando se vê a letra de “I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter”, se vê que os beijos são no fundo da carta, como beijos de despedida. Ela, inclusive, interpretada por inúmeros nomes da música, dentre eles Frank Sinatra, é a típica faixa de abertura perfeita para um álbum assim. Jazz puro. Já apresenta o ouvinte ao clima suave e confortável que estará presente no decorrer de suas 14 faixas. Não há melhor descrição do que a do próprio Paul “É um álbum que você escuta em casa depois do trabalho, com uma taça de vinho ou uma xícara de chá“.

“Home (When Shadows Fall)” é uma bela balada, bem orquestrada e acompanhada toda no piano, junto com uns solos delicados no violão. O vocal de Paul McCartney está cada vez mais delicado, cada verso mais suave que o outro. Nem todas as músicas, porém, tem a mesma força das outras, até por ser um álbum relativamente com muitas músicas. Mas com certeza cada uma delas tem sua própria história com Paul e é por isso que estão lá, doa a quem doer. Mas todas tem sua parcela de prazer. “Its Only a Paper Moon” é bem mais simpática e alegre que as outras, com solos e assovios divertidos pela durante a faixa.

“The Glory of Love”, uma das mais clássicas do disco, tem sua dignidade preservada nessa versão. Começa só com o baixo, mas aos poucos vai entrando toda a banda. Todos os arranjos muito bem pensados e postos no momento certo. “Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive” e “We Three (My Echo, My Shadow and Me)” são dois outros belos momentos de músicas muito bem tocadas e arranjadas.

“My Valentine”, composição do Paul McCartney e com participação de Eric Clapton, é simplesmente linda. A melodia é tocante, e os solos no violão fazem você fechar os olhos e viajar. “My Very Good Friend the Milkman “ também é bem animada e “Get Yourself a Better Fool”, blues com belos solos de guitarra. “The Inch Worm” tem a participação de Diana Krall e “Only Our Hearts” mostra uma parceria de Paul com Stevie Wonder.

Não é um álbum de rock, nem de jazz, nem de blues. É o álbum de um amante da música prestando homenagem aos seus mestres. É um testamento do passado, que, através de seu legado, transborda de cada uma das músicas. Belo e singelo. Boa jogada, Paul.

quinta-feira, 1 de setembro de 2011

Duetos I

Quando dois grandes artistas se juntam para fazer uma música ou um álbum juntos, a gente já cria uma expectativa para o resultado. Até mesmo quando apenas um deles é famoso, fica-se na incógnita do que esperar. O fato é que há muitos registros que ficaram marcados na história de cantores e cantoras que se juntam e formam uma peça majestosa. Antes do Rock nascer, isso era mais comum. Um desses trabalhos que marcou época, e até nos dias de hoje, permanece para mim como o melhor dueto homem-mulher da história, é Ella Fitzgerald & Louis Armstrong, que gravam alguns álbuns inteiros juntos. Daí veio essa versão divina da música “Let's Call The Whole Thing Off”.

Outra de Louis Armstrong é “St. Loius Blues”, de W. C. Handy, com a cantora Velma Middletown. O resultado é de tirar qualquer respiração.

A voz rústica de Armstrong forma um paradoxo sublime com as vozes delicadas de Ella e Velma. Talvez seja isso que faça de Louis Armstrong o Rei dos Duetos.

Outro grande cantor que fez um dueto histórico foi nada mais nada menos que Frank Sinatra, que cantou “Something Stupid” com a própria filha, Nancy Sinatra. Marcou várias gerações e continua marcando nos dias de hoje.

Se tem outros duetos homem-mulher marcantes, deixe o nome nos comentários.